豪宅建築十問─訪建築師李天鐸

豪宅建築 作品選集 李天鐸×楊越涵

豪宅建築十問─訪建築師李天鐸

李天鐸×楊越涵

時間:2014年3月24日

地點:李天鐸建築師事務所

紀錄整理:楊越涵

楊越涵:請從您的角度為「豪宅」下定義。

李天鐸:最近社會上對「豪宅」二字,似乎存在負面印象,所以漸漸改稱為「好宅」,但我最近在思考一個問題,為什麼社會會有排斥大坪數建築的氛圍?這些通常被稱為「豪宅」的大坪數住宅,因為多數人無法負擔,好像較不符合社會對公平正義的期待,可是有沒有人想過,今日的豪宅,就是明日的古蹟。

現在我們討論歷史建物的保存,比如迪化街、大溪老街,只要有其文化歷史意義,我相信不會有人反對,但是否有人想過,為什麼迪化街要保存?現在保留下來的迪化街老屋,哪一間不是有錢人蓋的,那些經商賺錢的人們,用了當時最好的建材和工藝水準,留下了現在的古蹟,這些古蹟說穿了就是當時的豪宅,而這些當時的豪宅也成為後代人可享有的社會資源。

民宅本身會因時空條件不同,文化、歷史、美學的價值不同,而被淘汰更新,但最具時代代表性及工藝水準的住宅會被留下來,古今中外皆然,城市裡如果沒有這樣的建築,城市也無法成為城市。所以我們現在設計、閱讀一座建築,不要去想它有多貴、坪數有多大,而是去思考建築存在的價值,從歷史的角度來看,一百年後它還能不能被保存下來,然後繼續保存下去,我認為這才是好住宅或好建築的基本條件。

好的建築,能承接當時的歷史、文化、美學、經濟、政治、甚至科技等面向,並在形式與空間中表現出來,只有乘載時代精神與意義的建築,才能成為明日的古蹟,讓後人能感受到當時的社會價值,不要只從建築當初的使用角度來看,會比較客觀。

楊越涵:這十年來,您觀察到台灣豪宅建築有什麼樣的改變?

李天鐸:我覺得要從經濟的條件看住宅的變化。從古至今,會蓋大厝把家人聚在一起的人,通常都是衣錦還鄉的商賈,無論是從鄉下到城市打拼,或是住台灣到國外打拼,通常一回故鄉,就會先蓋房子回饋自己和家人。

每個年代都有不同的豪宅等級,當台灣從農業走向工商業時,豪宅的等級約二十多坪,從平房變兩層樓,然後變成透天厝,接著是四五樓的公寓和有電梯的華廈。

四十年前的住宅型態大約是以二十坪為基礎,容納一家五口,三十幾坪就算是大坪數,再過個幾年,五、六十坪還配備電梯就是豪宅了。慢慢地,資訊越加發達,出國的機會也多,使用者的需求條件也越來越高,而空間量也跟著需求增加。衣帽間、浴室要大,還要比照飯店等級規劃,內部空間需求擴張,讓消費者渴望取得更寬裕的空間條件,轉換成舒適的空間尺度。

我們做過最大的是五百五十坪的別墅,小一點的也有三百坪,有院子、花園、車庫、起居室、娛樂室,滿足使用者對生活的想望,這是一個社會本身的需求,當經濟條件足夠的時候,使用者就會自己去創造,就像以前的大宅門,就是要大家住在一起。不過這是很獨特的消費尖端暫時先不談。

以現在較高階的消費市場來說,兩百坪上下為標準型,也才能撐得起較有餘裕的居住條件,雖然市中心因為地價較高,大坪數住宅比較不容易出現,但不表示沒有需求。目前市場約以一百二十至一百八十坪為主,而會形成這樣的「默契」,其中還牽涉住宅市場的機制,台灣特有的代銷制度主導了市場走向,銷售公司建議做多大,建商通常就會做多大,由此可見銷售公司在台灣房地產界的角色有多重要,如果能朝較良善的方向去走,住宅的品質就有機會更加提升。

楊越涵:前面您提到「良善的方向」,能否請您敘述何謂「良善的方向」?而您覺得豪宅,或者說住宅建築,肩負了什麼樣的責任?

李天鐸:對銷售公司和建設公司來說,當然是在商言商,市場不喜歡的,他們就不會去碰,但較少去瞭解為何市場不喜歡,通常會直接認為是坪數太大或地點不好,而設計者的角色,就是要在這樣的條件裡面創造出最有創意價值的建築。所以建築師是攻擊型的、銷售公司是防守型的、而開發者是裁判,但對開發者而言,市場導向的結果無可避免,台灣要出現特殊的住宅建築還是比較難。

一百坪不一定做不出好建築,但有些東西在一百坪裡就是比較難執行,有些設備需要基本的寬度、高度或量體,不過,雖然台灣現在要做到真正頂級的建築還是有困難,但許多住宅建築依舊能成為稱職的都市角色。

許多人可能把建築窄化和簡化了,建築的本質不該只有面積,還有很多都市的責任。台灣幾十年來的發展,讓許多住宅建築只滿足了功能,較少建築能夠面對過去、紀錄當下,提出現代人對於生活、對城市價值的想像。

以台灣城市的發展議題來說,住宅建築可能占城市建築類型的八成,另外兩成可能是商辦、學校、博物館等,建築的樣式、空間跟都市的關係,會決定城市的價值與風格,或者決定某一時代城市的歷史堆疊,例如迪化街就成就了百年前台北的舊城風貌。

建築的責任就是協助都市建構一個都市的風貌跟城市的氛圍,建構出歷史的價值,所以我們現在做的住宅就會成就台北百年後的樣子,這是我們的責任,雖然我們無法得知百年後建築的樣貌,可是我們可以思考目前怎麼做是對的,如果經過時間的推移,一百年後大家覺得你的建築有續存的價值,就會被留下,因此建築師的遠見就相對重要。

住宅建築是一個很傳統的行業,它的重點不在於預測未來,而是如何紀錄現在,未來的人們能透過建築得知這個建築存在的當下發生了什麼事,因此要如何完整而誠實地紀錄當下,我覺得是建築師的基本責任,至少要承接過去、面對現在,而是否能留到未來,就要看建築師的本事了。

楊越涵:您怎麼看待住宅建築的品牌潮流?

李天鐸:每個年代對建築的看法不同,早期建築追循一致的標準,因為當時大家對人類社會有共同的期待,期待一個共同的價值和標準,這是二十世紀初現代主義在做的事。如果你的創作不在共同的價值模型下,你就不被歸類與討論,如果你特立獨行,你就不被歸類在正統的建築師裡面,例如高第、百水先生,但許多人看到他們的建築,反而比較感動,那就是人性,人會主動追求有美感的事物。

到了二十一世紀,大家否定了共同價值,提倡個體價值,極盡能事表現自我,如果創作裡沒有「自我認同(identity)」,就沒有存在的價值,這個年代你沒弄一個札哈‧哈蒂的曲線,或安藤忠雄的清水混凝土,沒什麼人會認識你,每個建築師去搜尋建築的無限可能,提出自己的態度跟看法,就有機會被視為了不起的大師。

人與活動的載體是建築,而建築的原型就是以住宅為單位,住是人的基本需求,沒有住宅就無法形成一個都市,但住宅也是所有建築創新裡最緩慢的,它沒有高深的學問,所以需要找知名建築師來增加品牌辨識度。在這個消費者沒有共同價值觀的年代,「品牌」相對重要,跟服裝一樣,別人一見面會先看你是愛瑪仕、FENDY還是LV,這樣的商業機制會回到建築,如果建築沒有一個有品牌的建築師加持,很難被認定其價值。

楊越涵:為了建立住宅建築的品牌形象,近年來許多建商延請國外建築師來台,您如何看待這個現象?

李天鐸:國外建築師來台灣設計作品的好處是,我們在台灣可以看到以前只在書上出現的建築,也可以看看他們如何面對台灣的環境,但事實上當他們面對台灣的「市場機制」時,也很難施展手腳。

比方說,房子的格局如果是進門後先經過臥室再到客廳的話,可能一下就被打回票。其實一開門就進客廳是小房子的格局,如果只有二十坪,客人一來當然就要把最好的空間給他,房間可以擠在邊邊角角,但如果你坪數越來越大,你不能進去還是客廳,這樣一來生活的層次就沒有了。

又比如說,一個建築最美的是轉角,但台灣建築的轉角永遠都是主臥房而已,其實主臥房不須要這麼好的視野,在臥房只是睡覺,客廳就只能屈就在一個面寬被限制的角落,而且還在一個入門就看得到的位置,空間再大,還是缺乏空間的層次。每種空間形式當然有利有弊,不是誰對誰錯的問題,但我們的社會應該發展到必須再重新回來思考這樣的問題,而這個問題在坪數比較小的空間基本上是做不到的。

西方人的想法很簡單,大家共同生活的場所是客廳,臥室只是平常睡覺用,所以不在意經過臥室再到公共空間,因為公共空間不是給客人的,而是給家族聚會用的。台灣因為面子問題,公共空間是留給客人的,這個觀念沿用到今天,建築師很多平面的想法就無法執行。因為諸多限制,使我們沒有機會去體會一些好的國外建築師如何面對住的問題,也沒有辦法瞭解他們如何面對台灣的生活,我覺得可惜了。

楊越涵:十年前,您如何打破所謂市場取向,實踐自己的建築創作?

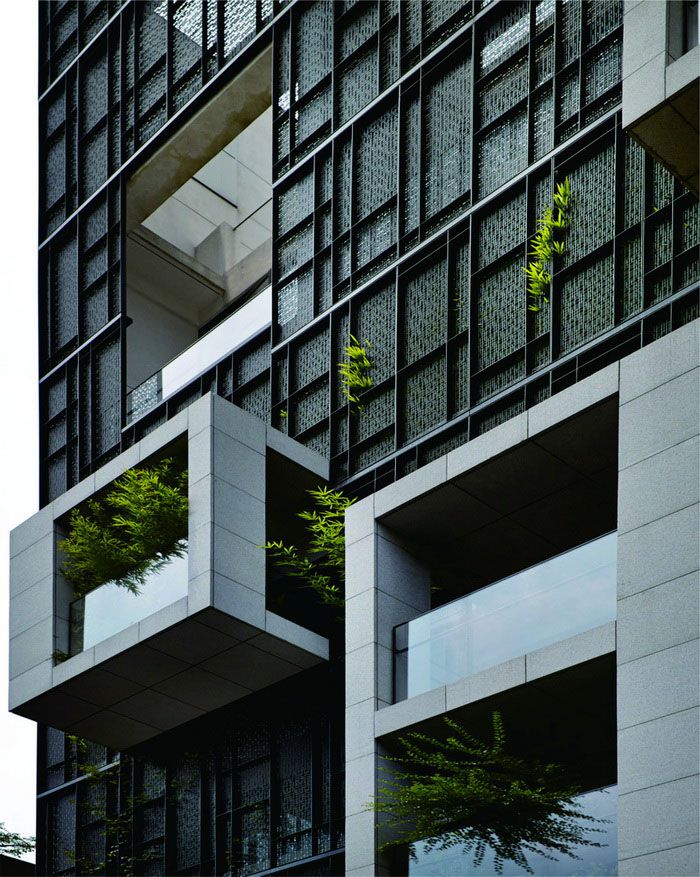

李天鐸:我們覺得建築應該作為城市的背景,將文化跟環境進行詮釋和轉化,所以當年我們在建築一片古典的聲浪裡,做了一個很簡約的現代建築,也就是泰安連雲,讓大家看到台灣可以有不一樣的建築,也獲得大家的認同。然後前段時間,我們在有限的條件裡做出地景與環境結合的海納川,發現大家願意接納更新的建築條件,而這樣的風氣也會回頭影響建商與銷售公司。

一開始嘗試突破時當然很辛苦,開了上百次的會議,跑了上百次的工地,一直要說服對方這是對的,還要證明給他們看,因為那時台灣沒有一個住宅美學的標準,要從零創造典範,真的非常辛苦,但我一直有個信念,就是創新的人必須要忍受長期的被誤解,不然沒有辦法撐到成果出現。

即使到現在,我們還是在一直溝通,因為我們的作品沒有固定的形式,如果做的建築都一樣就不用溝通了,但只要讓我們踏出新一步,就等於幫社會又奠定了另一條線,大家就可以從這條線再往前起跑。我們希望在台灣這個還算封閉的建築氛圍裡去畫很多線,從那條線再往上擴散與成長,以一森原為例,我們依舊做得很辛苦,但最後獲得肯定,讓其他人也覺得可以試試看。

我們想辦法透過建築,讓整個環境品質提升,賺到的是消費者的信賴,以及與業主討論時的發言權,然後取得更多創作的可能。這十年來,我們扭轉了消費者對於建築美學的方向,提升整體市民美學的標準,也因為有這樣的基礎,很多國外建築師的作品才能夠被市場接受。

這不是我們多厲害,而是我們在執行到完成的過程裡告訴大家,建築的品質一定要很好,我覺得這是作為一個在地建築師應該要有的責任與貢獻,但未來我們面對國內外競爭能走多久,我也不知道。在地是我們的優勢,也是限制,未來希望讓台灣的建築,包括我們自己創作的廣度更廣,目前還不知道怎麼做,我預計用一年來沉澱新的方向。

楊越涵:有人說台灣的住宅建築太亂,沒有統一的風格,無法彰顯台灣建築的主體性,您有什麼看法?

李天鐸:我們在這塊土地成長與面對的就是多元,只能選擇如何讓多元這件事變成特徵,這是我們歷史的命運,我寧可看它的優點,因為我們沒有資格看它的缺點。台灣無法像日本有千年的文化一脈相承,加上颱風、地震、政權不穩定等因素,不穩定變成我們的常態,我們如何藉由這樣的特質,去面對一個可以放很久的建築,這是一個好問題。

台灣的設計相關產業必須求生存時,我相信要被打垮應該不容易,因為我們每幾十年就被打垮一次,但又重新活回來,我覺得這是件很不容易的事,因為我們有「如果不面對,就無法活過今天」的危機感,在生生死死的過程中,台灣才能走到今天。

面對國外建築師大軍壓境,我們真的常有過不了今天的感覺,但這現象對台灣的環境來說不是壞事,國內建築師被推上擂台,只能選擇要投降還是打一仗。我們的優勢是,打輸了不丟臉,只要打成平手我們就贏了。

像電影KANO說的:「不要想著贏,要想不能輸」,我們的壓力真的很大,但這是一個在台灣的國際舞台,我們有幸面對這樣嚴苛的競爭條件,早十年是沒有這樣的機會,當我們撐到最後,能對著國外建築師的作品說,雖然我們風格不一樣,但有些地方我們也不會差太遠,這個「不會差太遠」是我們追求的目標。

楊越涵:台灣建築師都會面臨國內外的競爭,您覺得台灣建築師要走向何方?

李天鐸:我們不是最優秀也不是最厲害的,只是現在比較有能見度而已,要改變一個城市或形成一股風潮,必須要靠集體的力量,所有的事情都必須在互相的競爭跟學習裡才會進步,就算現在我們跑得比較快,但其他人不一定比較慢,當他在我們的邏輯上加入他的邏輯後,可能就贏過我們了。一個好的建築運動和品質的擴散需要群體的力量,包括建築業所有從業者,從營造廠、開發商到建築師,在看到別人的好品質時,會覺得不能輸給它,這幾年來台灣有這樣的氛圍與現象。

在這樣的條件底下,我們要創造更好的建築,這是良善的城市發展的過程,也是創意競賽的過程,我們算是引爆點,讓建築的表情、材料、風格變成顯學,接下來就是百家爭鳴的時代,這是城市的福氣。而我們接下來要思考的是,如何立足在台灣這個環境的養分裡面,再表達出什麼樣的建築態度,而不是滿足單一消費者的基本要求。

我必須說,作為一個在台灣長大的建築師,其實還滿受地理、市場等因素的限制,但我想限制不會成為做不好設計的藉口,它應該要變成我們的條件,因為有限制,我們才會跟別人做得不一樣,如果沒有限制,可能會浪費很多時間天馬行空。我覺得我們這個年代的建築師,必須去思考要如何承先啟後,創造一個適合目前這個地方,也可幫城市做歷史堆疊的中介點的建築,好的建築會成為歷史建築留下來,不好的就都市更新掉,而這些建築也能成為國外建築師來台時,閱讀台灣建築與環境的材料。

楊越涵:請為您到目前為止的住宅建築下個註解,並跟讀者們談談您未來的方向。

李天鐸:一個城市裡特殊的建築不需要多,大概兩成,我不認為我們在做那兩成的建築,那兩成應該留給公共建築,我們是做綠葉不做紅花,因為花季有限,而綠葉的美比較長久。綠葉就是城市裡的住宅,雖然都叫綠葉,但我們讓葉子不一樣,就像山上每棵樹的葉子都不一樣,有厚薄有濃淡深淺,但遠遠看就是綠色一片,構成山的基本樣貌。

但大部分做設計的都不希望自己是綠葉而是紅花,當初我們在做泰安連雲的時候,我說要做一個最低調、最沒表現的造型,運用周邊的素材做一個安靜的建築,我跟銷售公司、建設公司說,我們在做台灣住宅模式的寧靜革命,也跟他們保證,它一完成,大家都能看到台灣可以有不同的建築面貌。現在你在台灣也許會看到許多類似的建築,但你到世界其他地方去,你很難看到類似的東西。

這代表我們從這塊土地發展的歷史和歷程裡面,看到一些別的地方沒有的脈絡,然後把它變成現代人可以居住的建築,也不刻意跟過去的歷史脫勾和切斷,而是在舊有的基礎底下做出現代的表情

我們只是做這件事而已,就發現台灣有不同的養分,這些東西已經存在很久,卻沒有人去發現,也沒有人很深刻地理解它有什麼好的地方,把時空環境條件與居住空間跟現代高層建築做出結合,我們作的功課就是發現、結合、落實而已,所以我們不是發明,只是發現。

我們接下來要做的事情,是看看能不能把更多自然跟人文環境裡的元素,擴大到除了台灣以外的範圍,比方說在中華文化的脈絡裡面,是不是能找到可以發展的語言或是文化表情,然後把建築和環境結合。人生苦短,我們能做建築的時間不多,我想能在五年八年十年內能做到這件事就很了不起了。