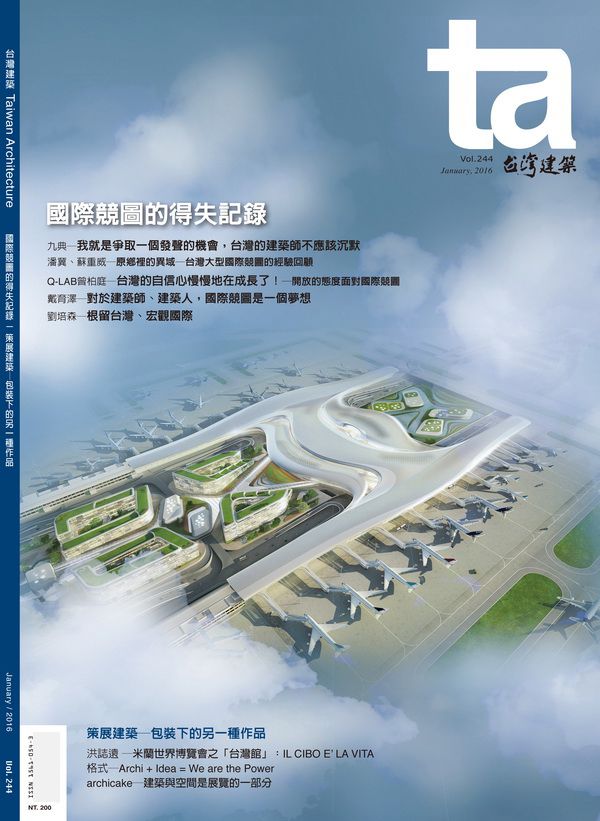

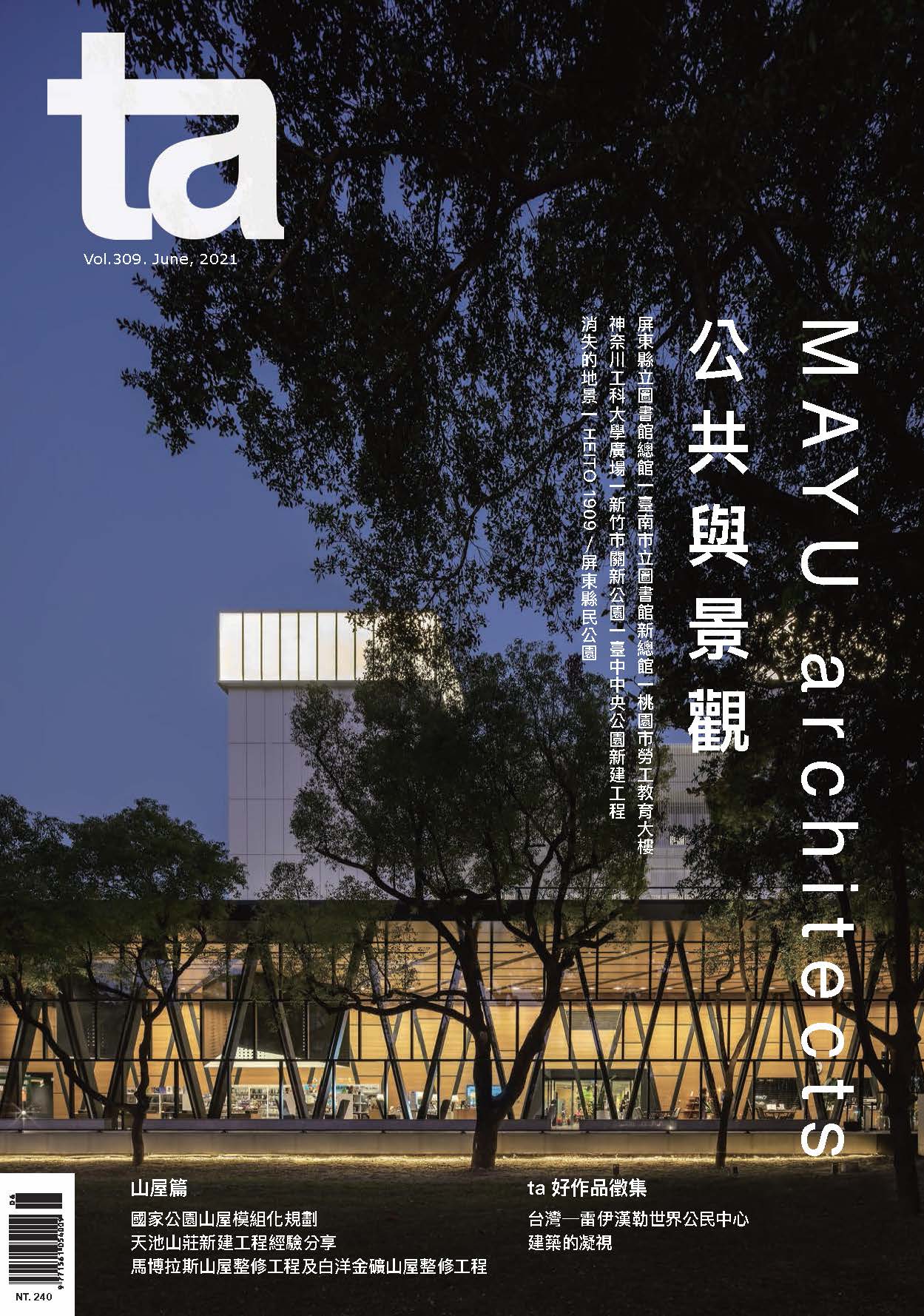

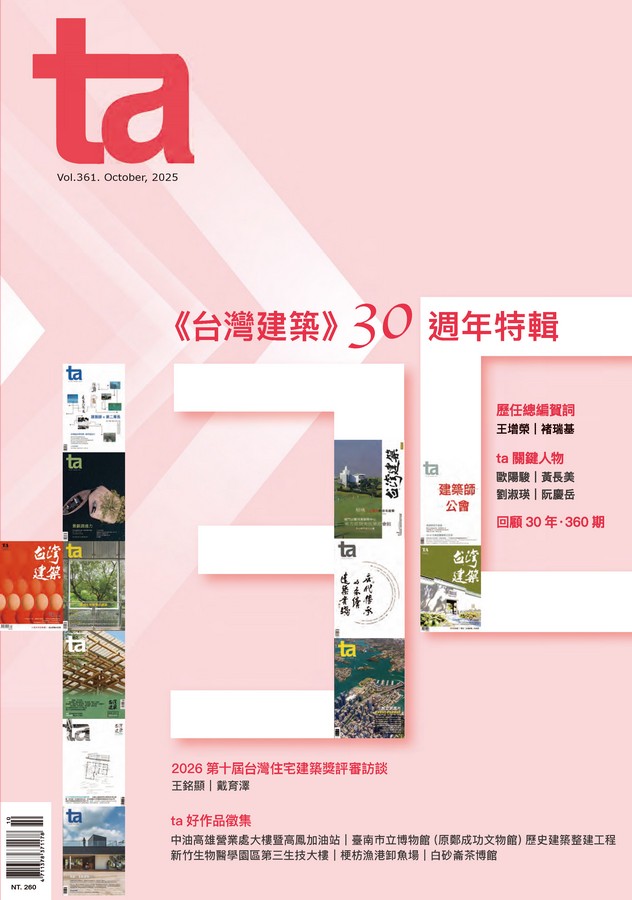

《台灣建築》30週年特輯

ta台灣建築雜誌 2025年10月 Vol.361

封面/編輯部

30年的變與不變——建築雜誌是社會的一面鏡子

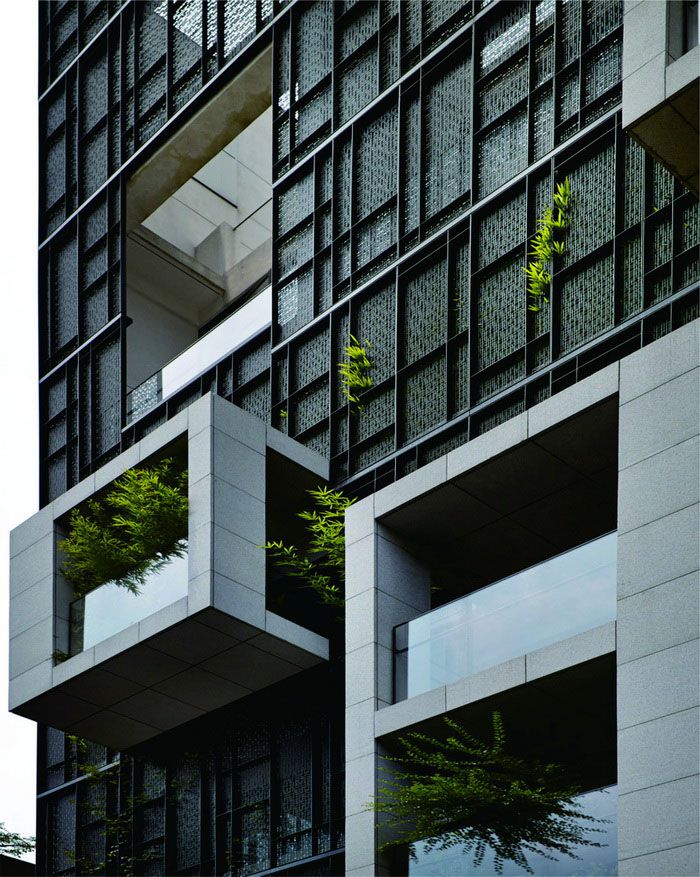

回望過去三十年,是都市化與全球化急速推進的30年,是社會運動、產業轉型、環境危機與文化覺醒交織的30年。921 地震(1999年)促使耐震建築規範全面提升,莫拉克風災(2009年)彰顯水土保持、自然災害風險管理的重要;捷運、高鐵帶動周邊都市開發或轉型,都更危老重建、大型公共建築、文化設施及地標大樓的興建,改變了都市空間布局與輪廓;老舊工業區、歷史街區與建築的轉型活化,豐富了城市景觀與記憶的層次;建築技術與材料革新、數位化設計,改變了建造方式與設計語彙。耐震、防火、環保等法規更新、綠建築標章的推廣,使建築不僅追求美學,也兼顧安全與永續;從公共建築設計競圖、城鄉地景改造,到近年竹木構造的嘗試、舊建築再生,台灣建築不斷調整自身的姿態,也回應這片土地,見證社會的變遷。

然而,在快速變動的社會中建築語彙、技術與政策不斷翻新的背後,仍有一些是沒有改變的:建築始終回應人性、生活等基本需求,也承載提升生活品質、文化認同與公共價值的使命;對宜居空間、生活品質與公共空間的追求,對地方文化與歷史記憶的延續,對建築師的社會責任的辯證,這些「不變」推動建築師們持續嘗試、持續辯論,讓台灣的建築景觀持續展開充滿變化又有獨特性的面貌。

建築雜誌作為記錄、評論、推廣建築的專業媒介,其內容、取材與觀點反映了當時社會的價值觀、經濟結構、政治氛圍與科技進展,既映照現實,也可能折射、放大或引導社會的關注焦點。因此,我們回顧30年的《ta》雜誌內容,高樓大廈與住宅開發顯示了資本擴張與城市化,永續生態、社會住宅、建築再利用專題則反映了平穩成熟經濟體下基本環境與人權的關照。從最新的建材、施工技術、結構系統,從鋼結構到今日的CLT木構造、3D列印建築,可以看到產業對科技的吸收與轉化;都市更新、氣候變遷、性別友善、高齡空間等議題回應時代與公共性。雜誌透過作品忠實記錄與保存時代的建築與城鄉樣貌,透過專題報導,向專業與大眾傳遞新知,提出前瞻性的議題與倡議,提升公共美學與環境意識,激發社會對美好生活與城市的想像,並促成設計界與公部門的對話,肩負「影響」與「引導視線」的角色,成為社會改革的一部分。

在目前,雜誌面臨重大挑戰:私人經營的商業壓力、網路媒體競爭、讀者專業分化、快速更新的議題,都迫使編輯團隊在深度、速度與廣度之間取得平衡。30年來,《ta》不僅是建築師作品交流的平台,更是觀察社會的重要視窗,未來研究的重要史料;但是,我們也有許多不足的地方,最大的遺憾,就是沒能成為建築批評與討論的平台,也無法成為凝聚專業社群發聲的力量。作為一份私人經營的雜誌,我們的價值應該是一直持續不懈、堅守崗位,讓人得以窺見一個時代的理想、矛盾與追求吧!未來,建築雜誌若能兼顧記錄與批判,結合數位科技與跨領域觀點,將能成為推動社會進步的重要媒介,在台灣的建築景觀持續變化的同時,保有一種獨特的篇章。本期感謝昔日同事王進坤的策畫,回顧《ta》近30年的重要事件、趨勢與轉折,一一梳理,既紀錄歷程,也提出思考。面對未來AI、人口老化對建築的衝擊,氣候變遷、極端氣候帶來的災害,如何努力去適應快速的社會變化,調整自己的腳步,甚而走向國際化的競爭,是新世代建築人的挑戰。