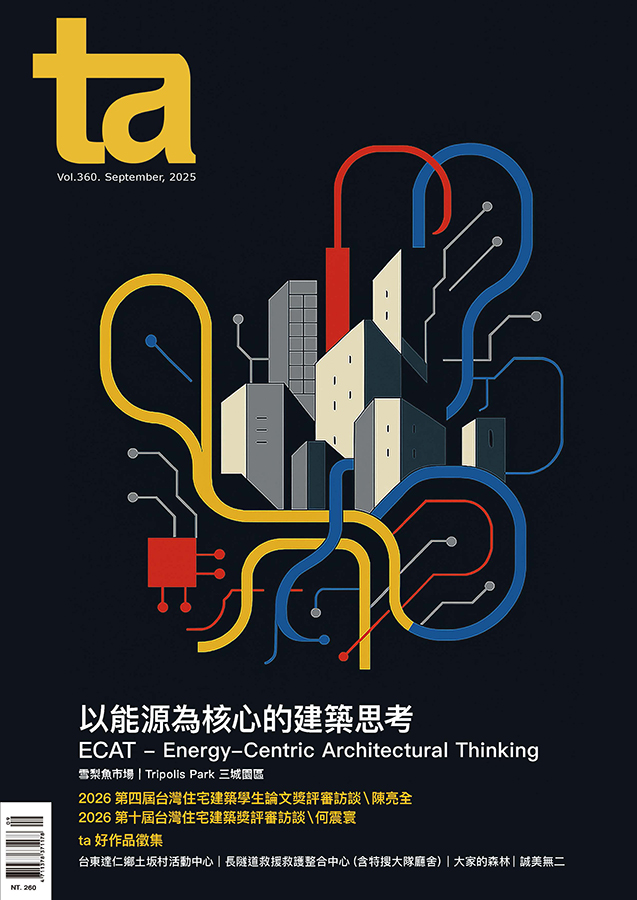

以能源為核心的建築思考 ECAT - Energy-Centric Architectural Thinking

ta台灣建築雜誌 2025年9月 Vol.360

封面/預建創新綠能

編輯室手記

新聞

特約編輯 」 2025國家公園秋季號好文節選」走一趟金門體驗永續綠生活/陳筱君

特約編輯 」追悼──專注投入不放棄的理想者 陳聰亨建築師、理事長/王進坤

2026第四屆traa台灣住宅建築學生論文獎

2026第四屆台灣住宅建築學生論文獎 評審訪談|陳亮全/王進坤

2026第十屆traa台灣住宅建築獎

2026第十屆台灣住宅建築獎 初選評審訪談|何震寰/王進坤

以能源為核心的建築思考

ECAT - Energy-Centric Architectural Thinking

論述」以能源為核心的建築思考/張容豪、邱元甫

論壇」重鑄建築師新角色

主持:張容豪

與談:林芳慧、謝偉士、曾彥智、王冠穎、廖昶安

訪談」研發與實踐的交點 GXN 的淨零突破

受訪:寇爾.斯托克霍姆.波爾斯高(Kåre Stokholm Poulsgaard)

採訪:張容豪

專欄彙編」探索建築邊界的可能性 跨領域的能源新局

口述:呂國旭、林亞玄、張威弘、林耘竹、侯傑騰、林子平

採訪:張容豪、廖昶安

訪談」從樂趣出發 MVRDV 的永續整合

Driven by Play Carbonscape’s Journey to Integrated Sustainability

受訪:桑妮.范德布赫(Sanne van der Burgh)、廖慧昕

採訪:張容豪

作品檔案2476|Tripolis Park 三城園區/MVRDV

論述」台灣在全球建築思潮中的文明想像:威尼斯雙年展的啟示/張容豪

ta好作品徵集

作品檔案2477|台東達仁鄉土坂村活動中心/十彥建築師事務所

作品檔案2478|長隧道救援救護整合中心(含特搜大隊廳舍)/

作品檔案2479|大家的森林/查少峪建築空間研究室CTAA Architects Lab

在當今零碳排與永續發展的目標下,人們努力發展新的能源材料與技術,包括:鈣鈦鋰等固體太陽能電池、鐵—空氣電池、流體電池、燃料電池、以及氫氣儲能、壓縮空氣儲能等;為了降低碳排,包括空氣碳捕捉、吸附塗料CO2捕捉、工業碳捕集、生物質碳捕集、碳利用等都在發展。而應用在建築上的努力與開發也愈來愈多,包括超高性能混凝土(UHPC)、低碳水泥、菌絲體、海藻保溫隔熱材料、生物基聚乳酸(PLA)、纖維素基塑膠等;蓄熱牆體、相變材料(Phase Change Material)更使得建築牆體不只是隔熱,也能調節室內溫度,減少空調需求。

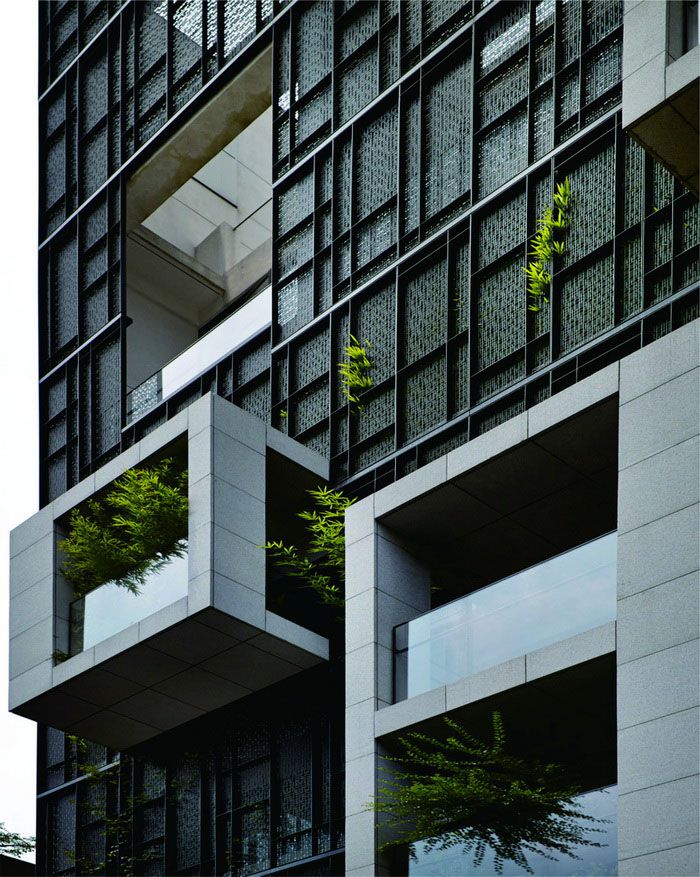

從功能設計到外觀造型,能源核心思維正導致建築產生變化,首先,還是氣候與在地能源之回應,根據不同地理區域的能源取得方式,「最大化太陽能、最小化遮擋」的原則配置建築量體、位置、最適座向、間距,並根據風、雨、太陽調整建築外觀與形態;BIPV使得建築屋頂、立面、窗戶可直接結合太陽能光電板;屋頂變為公共能源平台或社區花園兼光電場等都是可能的走向。

建築結構可以儲能:牆體電池、地板下儲熱模組,加上整合分散式能源(光電、風電、儲能),未來的建築將不再只是住人、工作的地方,而是能量生成、儲存與管理的節點,不僅是零能建築(Zero-Energy Building, ZEB),更進一步成為正能建築(Positive-Energy Building ,PEB),過去是集中式發電廠長距離線性輸能,未來每棟建築同時是:能源消費者(consumer)、生產者(prosumer)、儲存者(storer),建築變成微型電廠或儲能站,建築之間的能量交換不再依賴主電網,而靠區域微電網(Microgrid)動態配置;通過AI優化調度的虛擬電廠(VPP)提升電網的靈活性;從集中式到分散式,微電網與虛擬電廠宣告能源流動的去中心化,都市如同一個「智慧電能網絡體」,以不同節點協同運作;未來都市不僅要設計給人住,還要為能源流動而設計。

不僅如此,建築—交通—能源的整合,使得電動車不只是交通工具,也可是移動的電池,白天於公司停車場充電,晚上回家供應家中照明與冷氣。電動車充電樁與建築光電系統聯動,形成交通能源互聯網;建築系統之間開始共用能量副產物,廢熱與餘能的再循環(Urban Energy Symbiosis)形成熱網與冷網的區域整合。