Design With Nature Now臺灣國土展

ta台灣建築雜誌 2025年5月 Vol.356

封面/將軍府1936 © 花蓮縣文化局

編輯室手記

新聞

讀者投稿」從《粗獷派建築師》談跨文化建築設計的可能/李冠儒

特約編輯」高房價、老宅與小宅化 國人住的滿意嗎?—— 六都集合住宅居住滿意度調查

/張金鶚、陳靜怡、楊智元

Design with Nature Now臺灣國土展

論述」山:真正的護國神山是臺灣的山林資源生態系/郭瓊瑩

論述」如何積極面對臺灣水環境的課題/劉柏宏

論述」道法自然進行式——臺灣國土展後的省思以淨零排碳再出發/汪怡嘉

論述」從國土展看臺灣的區域計畫及空間實踐/高百慶

景觀作品

作品檔案 2445|將軍府1936/行遠國際規劃設計股份有限公司+順鼎營造股份有限公司

作品檔案 2446|雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)/橙谷景觀規劃設計有限公司

作品檔案 2447|虎尾建國二村人文藝術場景再造設計競賽——延續生活記憶的聚落建築群活化

作品檔案 2448|總督府山林課宿舍群修復及活化再利用 × 0km 山物所/胡宗雄建築師事務所

作品檔案 2449|穿梭於山河之間的記憶——士林劍潭捷運綠廊/境觀設計有限公司

ta好作品徵集

自然反撲下的深生態與韌性景觀

挪威哲學家Arne Næss在1973年提出深生態學(Deep Ecology)的概念,主張自然萬物都有其內在價值,而非僅是人類利用的資源,不該以對人類的效用來衡量其價值,生態系統具有多樣性與複雜性,各種生物與環境之間的關係是相互依存的,生態保育不只是為了維持「有用」的物種,而是保護整體生態的穩定性。比起僅關注環境問題對人類影響的淺生態學,深生態學的觀念在自然力量反撲層出不窮的今日更顯得重要。

面對自然災害日益頻繁的今日,不論城市、公園、農地、森林等都應具備適應氣候變遷、環境恢復的能力,這就是韌性景觀(Resilient Landscape) 的概念,我們常常說到「韌性城市」,還是以人為本的概念,現今重點其實更在於尊重自然系統、減少人為干擾、提升生態功能與可持續性。鄉村地區的土地開發要避免破壞原有自然地貌:濕地、河流、森林,保留其自然功能;透過生態廊道,讓野生動植物能夠自由遷徙;日本的「里山倡議」,透過恢復傳統農林漁業方式(如混合農業、輪耕、森林管理、有機堆肥與自然農法),維持人類與自然共存的生態平衡,就是面對現代農業與工業開發造成傳統農村景觀與生態系統退化的解決對策。

在極旱極澇的今日,讓河流與溼地發揮天然的防洪與水質淨化功能,在城市規劃中採用適應性設計(AdaptiveDesign),使用透水鋪面,減少地表逕流,讓水滲透回地下水層,或是以雨水花園吸收與淨化雨水,降低洪患風險,提高水文韌性。最著名的例子就是荷蘭「給河流讓路(Room for the River)」計畫,不再單純築堤,而是透過恢復河道濕地、創造滯洪區域,讓自然調節洪水。

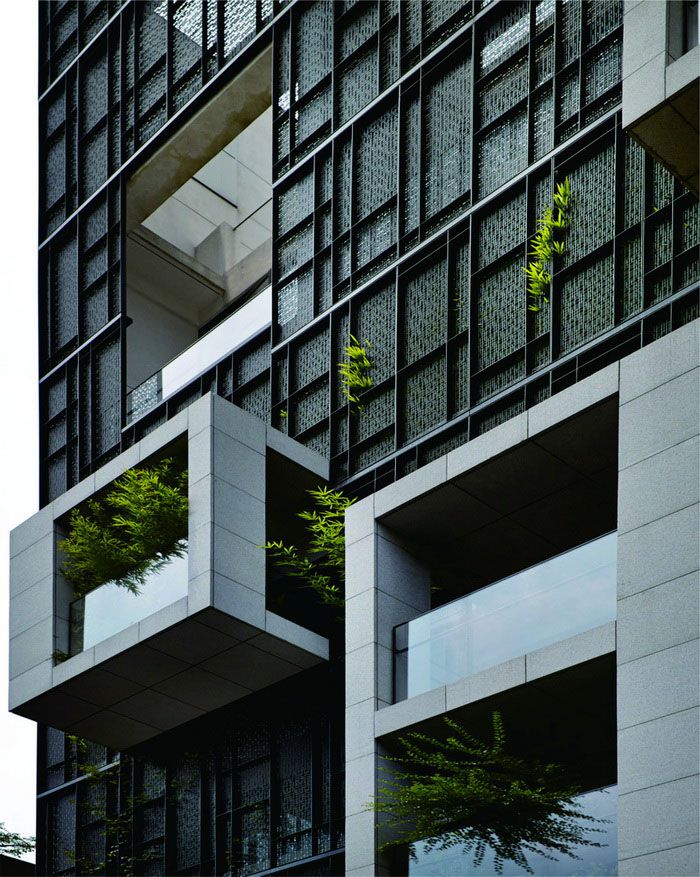

酷暑酷寒的極端氣候也促使各國想辦法找出因應對策,如新加坡的「綠色城市計畫(City in a Garden)」、美國紐約「一百萬棵樹計畫(MillionTreesNYC)」,都是以都市森林、多樣化植栽、生態綠色屋頂和立體綠化來減少熱島效應,並提供生態棲地增加生物多樣性。都市農場、食農花園可以減少食物里程並提升糧食安全。綜上種種韌性景觀的實踐不僅關乎生態保育,也能提升氣候適應力,減少人為災害風險;透過水文管理、植栽多樣性、土地利用優化、城市綠化等策略,建立一個能夠自我恢復、適應環境變化的永續景觀或許可以讓地球的毀滅晚一點發生。

美國生態學家Aldo Leopold在《沙鄉年鑑》(A Sand County Almanac, 1949)中提出:「土地不僅是一種財產,而是一個擁有生命的社群。」土地不只是可供開發與消費的對象,而是包含動植物、水源、氣候、人類文化等相互連結的生態系統。土地具有內在價值(Intrinsic Value),任何對土地的破壞(如森林砍伐、污染)都將影響整體生態,甚至反噬人類自身。因此,對土地開發的限制、保育自然區域、在地有機與永續農業、土地共管(Community Land Trust)、環保教育都是永續發展下土地倫理的道德責任和生活方式。

本期感謝景觀學會根據其年會「自然設計」為主題,籌劃山、林、河、海、城鄉等議題,在國土計畫即將上路的今天,人尤其應該了解人類與萬物是互相依存的,不以自己為本位,減少對自然的干預與影響,改變消費文化為「適度經濟」(Sufficiency Economy)模式,提升環境意識,這是談永續的根本觀念:在實質計畫層面,深生態學與工程學的結合不僅是環保趨勢,更是一種未來工程設計的倫理與責任;可以透過生態友善設計、技術創新、社會參與、長期環境監測,打造尊重自然、與生態共生的基礎設施與技術,為未來提供真正可持續的解決方案,邁向一個科技發展與生態平衡並存的未來。

「好的設計不是征服自然,而是與自然對話。」—— Ian McHarg

總監 黃長美